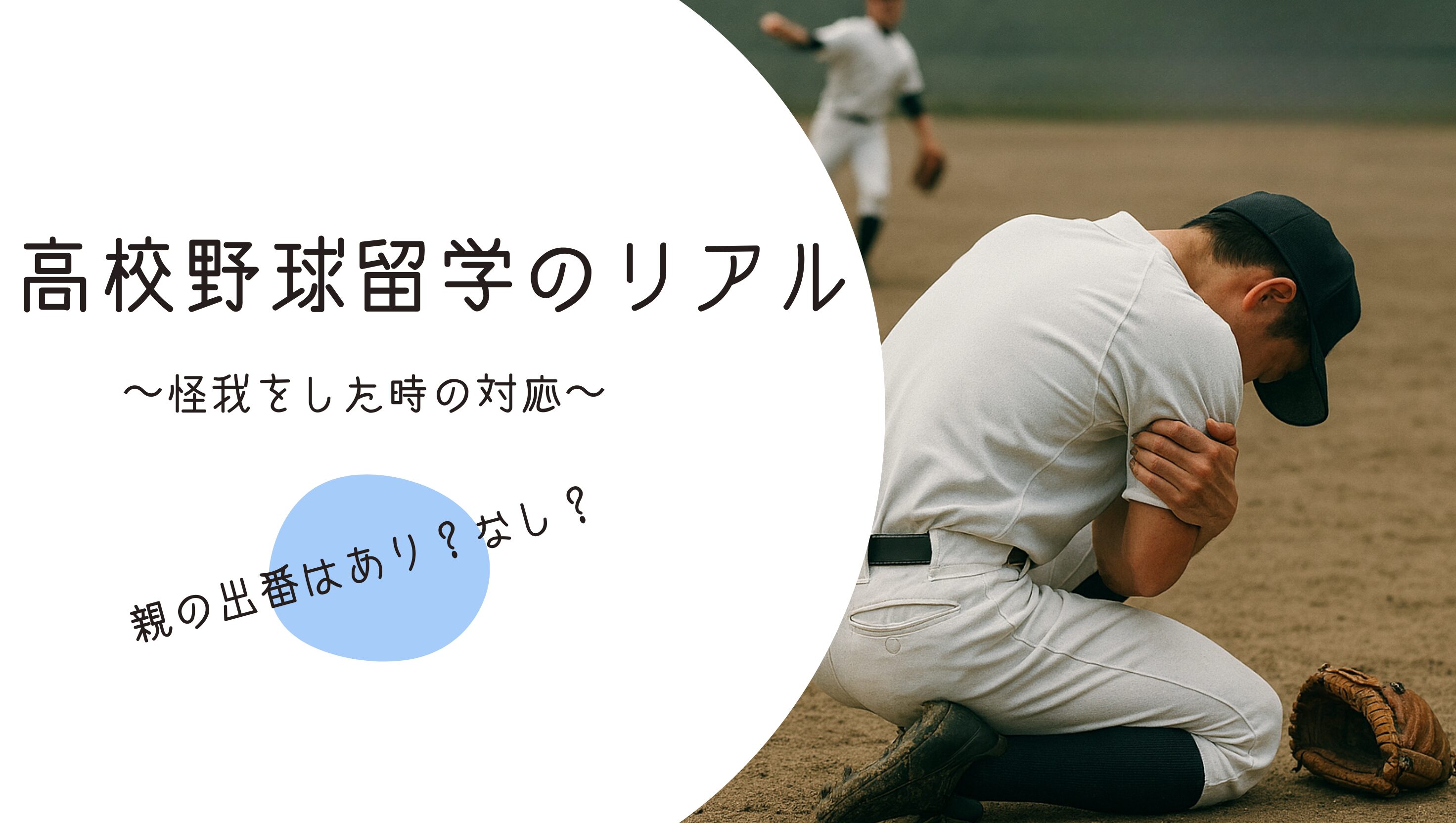

スポーツは常に怪我と隣り合わせです。

ひとくちに「怪我」といっても、その程度や治療内容によっては、選手生命を大きく左右することもあります。

この「怪我」というテーマを、高校野球に置き換えてみるとどうでしょうか。

一度怪我をしてしまえば、戦線を離脱せざるを得ないでしょう。

いつから痛みが出ていたのか、治るまでどれくらい時間がかかるのか、手術が必要なのか、それとも復帰は難しいのか――。

ひとくちに「怪我」といっても、その程度や治療内容によっては、選手生命を大きく左右することもあります。

親元を離れて寮生活を送る高校野球留学という特殊な環境において、怪我をした時、どうしたらよいか。

我が家の出した結論は 息子が怪我をした時、「「親の出番は大いにあり」」です。

この結論に至った我が家の経験をお伝えしたいと思います。

この記事を読んでくださった方が、お子さんが遠方で怪我をしてしまった時に少しでも落ち着いて最善の選択ができるヒントになりますように。

怪我を軽視してはならない

高校野球に打ち込む子どもが遠方の寮にいると、親は日常の様子を直接見ることができません。

特に怪我は、早く気づき、適切な対応をとれるかどうかで、その後の回復や選手としての未来に大きな影響を与えます。

高校野球の期間は想像以上にあっという間なんです。

子どもが怪我をしたことをいち早く知ることが要となります。

直接見ることができない、ということはよほど大きな怪我で学校側からの連絡がない限り子どもからの連絡だけが頼りです。

📱 連絡の手段と頻度

- 電話やLINEなどでのやりとりは大切ですが、子どもが「大丈夫」と言ってしまうことも多いもの。

- 週に数回は短い通話やメッセージで様子を聞く、スタンプや写真のやり取りを習慣化するなど、気軽に近況をキャッチできる仕組みを作ることが大切です。

🗣️ 会話の内容に工夫を

「体の調子どう?」とストレートに聞いても、思春期の子はなかなか本音を言ってくれないことがあります。

そんなときは、

- 練習の雰囲気

- チームメイトとのやりとり

- 学校や食事のこと といった日常会話から自然に話題を広げると、ふとした瞬間に「実はちょっと肩が痛くて…」と本音が出てくることも。

親としては、焦りや心配から「早く治療しなさい」「無理しないで」と強く言いたくなります。

でもまずは聞くこと・受けとめることが、子どもが安心して自分の状態を話せる一歩になるのだと思います。

我が家が直面した怪我の現実

息子はAチームで2番手キャッチャーとして日々頑張っていました。

春のローカル大会では背番号2を背負い、バッティングの調子も上がってきて、チームもトーナメントを順調に勝ち進んでいました。

ところが、その矢先。

キャッチボールの最中にボールを投げたあと、肩に鋭い痛みが走ったのです。

その後は力が入らず、ボールを握ることさえままならなくなり――

背番号を外され、戦線離脱を余儀なくされました。

それが5月末のことでした。

電話で「怪我して近くの病院受診した。しばらく投げたらダメだと言われた」と報告を受けたものの、息子の口ぶりは深刻さを感じさせず、私たちも「しばらく安静にすれば治るのだろう」と軽く考えてしまいました。

しかし一向に投げられる気配がないまま夏の大会を迎え、当然ながら背番号をもらうことはできませんでした。

そしてチームは県大会を制し、夢の舞台・甲子園へ。

今まで2番手キャッチャーとして地道に努力を重ねてきた息子。

あれほど夢見ていた大舞台に、なぜ彼の姿はないのか――。

その時ようやく「怪我に対する認識が甘かった」と痛感しました。

そこからセカンドオピニオンを受けようと動き出し、整形外科・鍼灸院・整骨院とリハビリを繰り返していますが、いまだ投げることはできません。

9月に入り、秋の大会にも間に合わないのではという焦りが募るばかりです。

そんな中、息子から「寮の近くの違う病院を受診したい」との申し出がありました。

遠方ゆえに私たちが付き添えず困っていたところ、地元に住む母が代わりに受診へ付き添ってくれ、ようやく「胸郭出口症候群」との診断がつきました。

病院へ付き添ってくれた地元の母には感謝でいっぱいです。

現在もリハビリに励んでいますが、秋の大会に間に合うかは不透明です。

「もっと早く対応していれば…」という後悔は、今も胸に残っています。

怪我のリスクに関する統計データ(高校・野球選手中心)

ここでは高校野球における怪我のリスクをデータとしてみていきましょう

💪部位ごとの発生割合

| 部位 | 発生割合(有病率・経験率など) | 備考 |

|---|---|---|

| 腰部 | 約64% | 高校球児で最も多い障害。練習量や体幹への負担が要因。 |

| 肘 | 約50% | 投球動作によるオーバーユースが大きい。 |

| 肩 | 約43% | 投球・送球による障害が多く、特に捕手・投手に多い。 |

| 下肢全体 | 約41%(高校生全般のデータ) | 膝、足首、足指など。走塁や守備で多発。 |

| 上肢全体 | 約27%(高校生全般のデータ) | 手・手首・指など。捕球やバッティング由来。 |

出典:日本臨床スポーツ医学会誌(2010)、スポーツ安全協会統計資料など

⚾️ポジションごとの特徴

| ポジション | 主なケガ部位 | 特徴 |

|---|---|---|

| 投手(ピッチャー) | 肩・肘 | もっとも発生率が高い。練習投球数や試合登板による疲労蓄積が要因。 |

| 捕手(キャッチャー) | 肩・肘・腰 | 投球・送球の繰り返しに加え、しゃがむ姿勢で腰の負担も大きい。 |

| 内野手 | 肩・肘・足首 | 内野ゴロの送球動作や走塁での下肢トラブルが多い。 |

| 外野手 | 肩・足 | 遠投やダッシュ・スライディングによる負荷が大きい。 |

| 全体共通 | 腰 | 長時間の練習、体幹の疲労から腰痛はどのポジションでも高率。 |

出典:高校野球におけるスポーツ傷害調査、日本整形外科スポーツ医学会報告など

📝ポイント

- 投手、捕手は特に肩・肘の怪我が多い

- 腰痛はポジションを問わず共通して多い

- 走塁や守備での膝・足首の故障も無視できない

- 「ただの痛み」と思って軽視すると長期離脱につながる

高校野球における怪我はすぐ隣に潜んでいることがわかります。

こうしたデータを重ね合わせてみると、むしろ「ケガをせずに高校野球の3年間を過ごせることのほうが奇跡に近い」とすら感じます。

それほどまでに、怪我は高校野球と切り離せない現実なのです。

怪我をした時、親は出るべき?出ないべき?

親の判断ひとつで、その後の治療や復帰の道が変わることもあります。

だからこそ、このテーマを避けて通ることはできません。

怪我をしたとき、すぐに親が出ていくべきなのか、それとも任せるべきなのか――。

その判断を冷静にするためには、次の順序で確認していくことが大切です。

👨親が出るべきかどうかを判断するためのステップ

1. ケガの状況を聞く

まずは本人から直接、症状をできるだけ具体的に聞きましょう。

- いつから痛みがあるのか

- どの動作で痛みが出るのか

- 投げられるのか、走れるのか、生活に支障はあるか

ここで詳細を引き出せるかどうかが、その後の判断の基盤になります。

2. 受診の有無と対応基準を確認する

次に、すでに医療機関を受診しているかどうかを確認します。

- 受診した場合:診断名・治療方針・安静や復帰の目安を聞く

- 受診していない場合:学校やチームでの対応(湿布、安静指示など)を確認

この時点で「受診していない/曖昧な対応」という場合は、親が出るタイミングを早めに考える必要があります。

3. 期間を設けて経過を追う

受診の有無や指示を踏まえたうえで、一定の期間を設けて様子を見ることも大切です。

- 1週間経っても改善しない

- 症状が悪化している

- 本人の精神的な落ち込みが強い

こうした状況であれば、親が直接出向いてサポートすることを検討する判断材料になります。

🧑親が出ない、と判断するステップアップ

ときには「親が出ない」ことが最善の場合もあります。

本人の成長やチームの自主性を尊重することも、高校野球留学ならではの大切な学びだからです。

1. 本人に任せてみる

まずは「自分で伝える・自分で動く」という経験をさせること。

- 痛みをコーチやトレーナーに報告する

- 自分から病院受診を相談する

- 指示されたリハビリを自分で継続する

これらは、親が代わりにやってしまうと身につかない力です。

2. チームの体制を信じる

高校の強豪チームには、トレーナーや指導者が日常的にサポートしているケースが多いです。

その体制が機能していると感じられるなら、まずは「任せる」ことも選択肢になります。

3. 定期的に「報告を受ける」関わり方

親が直接動かなくても、週に一度・月に一度などの頻度で子どもやトレーナーから経過を聞くスタイルもあります。

「心配だから全部やってあげる」ではなく、「報告を聞き、必要なときにだけサポート」という立ち位置を意識することが大切です。

4. 「信頼して待つ」も親の役割

親がすぐに出なくても大丈夫なケースも多々あります。

そのときは「信じて任せる」「待つ」という姿勢こそが、子どもの自立を後押しする大切なサポートです。

親が出ると決めたときに押さえておきたいポイント

息子の怪我が思うように改善せず、ついに親が出ることになった――。

そんな時に私が強く感じたのは、

「これまで対応してくださった方への敬意を忘れないこと」

です

1. これまでのサポートに感謝を伝える

チームのトレーナーさんやこれまで受診してきた病院には、日々のケアやアドバイスをしていただいてきました。

親が出るからといって、そのサポートが無意味だったわけではありません。

まずは「ここまで支えてくださりありがとうございます」という気持ちをしっかり伝えることが大切です。

2. トレーナーさんへ連絡をとる

親が介入する場合も、トレーナーさんには経過や現状を共有し続けることを忘れてはいけません。

• 今後どんなプランで対応していくのか

• 新しい病院でどのような診断があったのか

• どんなリハビリや治療を行っていくのか

こうした情報を伝えることで、現場と親の両方で選手を支える体制ができます。

3. 「否定」ではなく「納得」のためと伝える

親が動くことは、決してトレーナーさんやこれまでの対応を否定するものではありません。

むしろ、本人と私たち親が納得し、安心して前に進むための一つの選択肢なのだと思います。

その姿勢を忘れずに伝えることで、チームとの関係性も良好に保つことができます。

親の関わり方に正解はないかもしれない

でも私の結論は 「親も出る」

怪我をしたとき、親が出るべきか出ないべきか――。

この問いに絶対の正解はないのかもしれません。

けれど、私自身が息子の怪我と向き合う中で出した答えは、「親も出る」ということです。

高校野球の3年間は本当に限られた時間しかありません。

怪我で戦線離脱する期間が長引けば、チームに再び合流すること自体が勇気のいるものになります。

しかし、甲子園を目指す高校野球児にとってそんな時間的な余裕はないのです。

だからこそ、迷ったまま見守るだけではなく、親も一緒にもがきながら関わることに意味があると感じました。

もちろん、ただ感情的に動くのではなく、

〜親が出ると決めたときに押さえておきたいポイント〜

で書いたように、これまで支えてくださった方への敬意を忘れず、現場との信頼関係を保ちながら関わることが大前提です。

その上で、親と子どもが一緒に悩み、選び、もがいた結果こそが、後に「前を向ける最大の力」になるのではないか――

そう思っています。

あっという間に過ぎてしまう高校野球の3年間。

だからこそ、今まで一緒に歩んできた息子さんとの野球時間をぎゅっと詰め込み

苦しみもがいたこの期間さえも一生の思い出にしていきましょう

コメント