息子が「野球をしたい」と言い出したのは、かれこれ10年前。

小学校2年生の男児が、広ーい原っぱでボールを追いかける姿。

それはそれは微笑ましくて、思わず頬がゆるむような光景でした。

ゲーム機がたくさん出回り、インターネットも徐々に普及し始めた当時。

そんな時代でも、それらには目もくれず、友達とグラウンドで野球に夢中になっていた息子。

その姿を見るのが、私にとっての癒しの時間だったことを、今でもよく覚えています。

癒しの野球から 覚悟の野球へ変わった日

「本気で野球をやりたい」

小学部の野球の卒団を迎える頃、息子がふいに真剣な表情で私に話しかけてきました。

「本気で野球をやりたい」

それはいつもの「ジュース買って〜」とはまったく違うトーンでした。

この言葉の中には息子の中に芽生えた確かな決意が込められていました。

・小学部の軟式野球から中学部では硬式野球に挑戦したい

・厳しくて強い野球チームに入りたい

・中学部で全国大会に出場して強豪高校の野球部の推薦をもらいたい

・強豪校でレギュラーを勝ち取りたい

・そして甲子園に出場したい

息子の真剣な目からその言葉がただの思いつきではないことは伝わってきました。

色々話し合った末、“野球と勉強の両立をすること”を条件に硬式野球への道を選ぶことになりました。

中学硬式野球部時代

本気で野球に打ち込む息子を支える中で、私自身にも2つの覚悟が必要でした。

ひとつ目は

本気で野球をやりたい、と自分の口で言った息子の決意を全うできるように支えること。

そして決意を貫くとはどういうことか、その意味と難しさを息子自身が実感できるようにサポートすること。

ふたつ目は

どれだけ努力をしても自分はそのレベルに達しないと息子自身が気づいた時には、

別の選択肢を提示してあげれること。

もし野球を離れる選択をしたとしても、それを責めることなく、しっかり息子を認めてあげること。

どちらの選択になったとしても前向きに受け止められるようにと、私なりに心の準備をしていました。

覚悟の日々の始まり

いざ中学での野球生活が始まってみると、驚きと身が引き締まる思いの連続でした。

小学校時代の「楽しい野球」から一変。

中学硬式野球は選手にも保護者にも厳しいルールがあり

私にとってもまさに気力、体力勝負。

週末の練習や試合、それに加えて平日の練習

洗濯物は山のように積み上がり、玄関は泥だらけ。

冷凍庫は氷でパンパン、お茶は毎日大量に沸かし

米びつはすぐ空っぽ、肉は常備しておかないと追いつかない日々。

毎日仕事をしながらチームのルールに従って「野球児を育てる」というのはまさに重労働でした。

毎日気持ちの余裕もなくなると、つい口うるさくなってしまいます。

息子に「うるさいなー」と反発され口論になったこともしばしば。

私の方が先に「野球なんてもうやめちゃえば…」と根をあげそうになったこともあります。

それでも、

厳しい練習量、学校との両立、そして私の小言にも耐えながら

息子は「本気で野球をやりたい」決意を曲げることなく貫き続けました。

中学野球のその先 両極端な2つの選択肢

息子の次なる野球のステージ。

それは、甲子園に出場すること。

ついにその夢の実現に向けて、具体的に動き出す時がやってきました。

ありがたいことに、いただけたのは2つの推薦枠──。

1.地元の高校への進学

電車で通学しながら、親のサポート(洗濯や食事など)を受けつつ、地元の強豪校で甲子園を目指すルート。

2.地方の高校への進学

遠く離れた地方の強豪校に入寮し、身の回りのことをすべて自分でこなしながら、甲子園を目指すルート。

両極端とも言えるこの2つの選択肢の中から、息子が迷わず選んだのは──

地方の高校への進学

しかも日帰りでは通えないほどの遠い地域の高校でした。

私の頭の中をよぎったのは

「うるさい親から離れたいだけじゃない?」

「そんな浅はかな考えで大丈夫なの?」

ついついいつもの小言スイッチが入りそうになりました。

でも、たとえ動機の一部にそんな気持ちがあったとしても、

今、挑戦したいという息子の気持ちが本物だと感じたんです。

「やってみればいい!!」

だって甲子園を目指せるのは《今》しかない。

夢に向かって挑戦する気持ちや決意を、親として尊重したい。

やらなかったことへの後悔はさせたくない。

これまでの野球の日々の積み重ねが、私自身の背中をそっと押してくれたような気がしました。

「ここまできたら本人が決意した事に親も覚悟をもつのみ」

ここから始まったのは“母の我慢”と“息子の挑戦”が並走する新たな日々です

野球息子が家にいないリアル

別れの時は、意外にもあっけなくて──。

進学先を決めてからというもの、中学野球を続けながらの入寮準備、

お世話になった方々への報告やお礼、決意表明

形式的ではあるものの受験勉強と手続き

さらには金銭面や予算のやりくりまで・・・

親子ともに、一気に忙しさが加速していきました。

入寮日、私たちは車で彼を送り出しました。

「号泣してしまったらどうしよう……」

そんな不安を抱えていたはずなのに、到着したらやることが多すぎてそれどころじゃない!

門限も差し迫っていたので気が付けば

「じゃあね、いってらっしゃい」

まるで追い出すように見送っていました(笑)

息子もバタバタと荷物を持ち、後ろを振り返ることもなく足早に寮へ。

涙・・・ではなく どちらかというと 「やれやれ」という安堵感の方が大きかったんです。

でもきっと、振り向かずに入寮した息子の心の中には

希望や期待よりも、不安の方が大きかったんじゃないか、と思います。

泣かずに見送れたこと。

息子の覚悟の邪魔をせずに済んだこと。

それに正直、ホッとしました。

無事に帰宅し、ふと息子の部屋をのぞいた瞬間──

あぁぁぁぁ

本当に行っちゃった〜〜〜

これ、持っていくの忘れてるや〜〜〜ん

あぁぁぁここで素振りしてたな〜〜〜

シャツこんなとこで脱ぎっぱなし〜〜〜

もう涙腺が崩壊

そこから数日は、腑抜け状態の私がいました。

もう小言は言えない。

ほんとは言いたい、声をかけたい。

でも息子は親が介入できない場所に行ったんだ。

やっとそう実感した瞬間でした。

一変した我が家の風景

もしかすると家にいた時よりもいなくなってからの方が息子のことを考える時間が増えたかもしれません。

いつも通りの量で買い物をして「多すぎた」と気づいたり

洗濯物の軽さに驚いたり。

そして、何よりも変わったのは──

息子との会話量。激減です。

LINEや電話で連絡を取るような、特別な内容なんてない。

でも、本当は聞きたいことが山ほどあるんです。

どんな友達がいるの?誰と仲良くしてる?

学校の勉強は大丈夫?

野球の練習、キツくない?野球嫌になってない?

先輩は優しい?

洗濯大変でしょう?

他愛もないことをたくさん聞きたい、話したい。

そんな思いで送った私からのLINEに返ってきたのは、一言だけ。

「楽しくやってるよ」

息子からの返信。

この一言、そこから母は察するしかないんです。

たとえ野球がきつくても、私に心配させないようにそう言ってるのかもしれない。

新しい環境で身の回りのことを全部自分で整える生活。

知らない仲間、知らないルールの中での生活。

きっと大変に決まってる。

でも彼は今、自分で選んだ道で決意を貫こうと戦っている。

そう思うと、こちらから頻繁に連絡してはいけないような気がして、

私は「待つ側」になりました。

そわそわする。心配になる。話したい。

……でも待つ。

そんなある日、スマホに息子からのLINE。

ワクワクして画面を開いたら

「洗剤買うからPay Payください」

「3000円です」

……会話、終わり(笑)

口論はもうありません。

でもそれは、口論できるくらい会話があった幸せがあった、ということ。

そして、LINEでのやり取りの中に、ふと増えている言葉を発見。

その言葉は

「ありがとう」

家にいる時はこんなに息子からありがとうを言われたことがなかったような…。

こんなにたくさんの「ありがとう」をありがとう

距離が教えてくれた親子の絆。

今だから、この状況だから気づけた、そんな思いです。

野球をする我が子を支える本当の在り方

「支える=何でもやってあげる」ではない。

支えるということは何でも母がやってあげることではない。

それを、私は息子の挑戦を通して、ようやく実感しました。

今、息子は自分の夢を叶える渦中にいます。

日帰りできないほどの遠い僻地で、若干15歳の挑戦です。

直接見守ることはできませんが、この時代はありがたいですね。

チームの保護者LINE速報で、息子の野球の様子が逐一、私の携帯に届きます。

チームの予定表。

練習試合のスタメン発表。

1球1球のスコアが記されたプレーの記録。

そこに添えられた写真や動画。

「今日はメンバーに入れた」

「遠征メンバーから外れた」

「ベンチに入れず応援歌の練習をしている」

そんな息子の姿を、私はスマホ越しに見守っています。

もし自宅通いで野球をしていたら、私はきっと口出しが止まらなかったと思います。

今の私のマインドがなければ、僻地の息子にまで小言LINEを送り続けていたかもしれません。

野球の母を10年近く続けてきて、ようやく気づきました。

本当に「子どもを支える」ということは、そっと信じて見守ること。

確実に感じたのは——

子どもの自立よりも、親の“子離れ”の方が、ずっと難しい。

ということです。

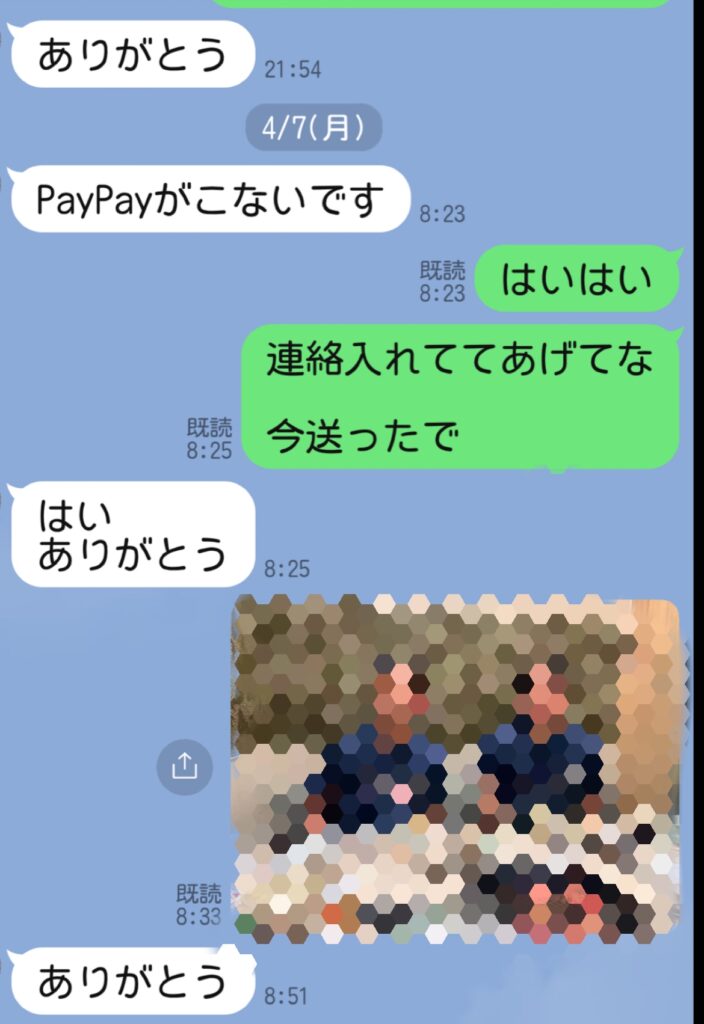

母はベンチ外

プレーヤーでもなければ、指導者でもない。

かといって、ただの観客でもない。

母は、母という唯一無二の存在。

甲子園という舞台に立てるのは、ほんの一握り。

けれど、夢に向かって全力で駆け抜ける姿こそが、何よりも尊い宝物です。

その一歩一歩が、息子の「生きる力」になっていく。

あんなに小さかった背中が、今ではすっかり逞しくなって、グラウンドに立っている。

その背中から、私はたくさんのことを教えてもらいました。

「私を野球の母にしてくれてありがとう」

今、心からそう思えます。

ベンチ外にいるからこそ、見える景色がある。

感じられる思いがある。

遠くからでも、確かに届く歓声がある。

癒しの野球、そして覚悟の野球。

そのすべてを経て、私はようやく気づいたのです。

夢を追う我が子を支える「本当の在り方」

そして今、

私はこの「場所」が、いつの間にか大好きになっていました。

これからも、味わうように噛みしめながら、息子を応援し続けていきたいと思います。

コメント